科技日報記者 代小佩

記者從首都醫科大學宣武醫院獲悉,該院教授盧潔團隊近日在神經影像學權威期刊《神經影像學》(Neuroimage)發表一項研究成果。研究團隊首次通過同步PET/fMRI技術,結合代謝連接映射(MCM)方法,系統揭示了內側顳葉癲癇患者發作間期癲癇灶的抑制性腦網絡特征,為理解癲癇發作控制機制及無創定位致癇灶提供了新視角。

顳葉癲癇是最常見的藥物難治性局灶性癲癇,手術切除致癇灶是重要治療手段,但術后仍有部分患者療效不佳。既往研究表明,癲癇發作間期可能存在全腦網絡對致癇灶的主動抑制現象,但受限于顱內電極的空間覆蓋范圍,這一假說尚未在全腦層面得到驗證。

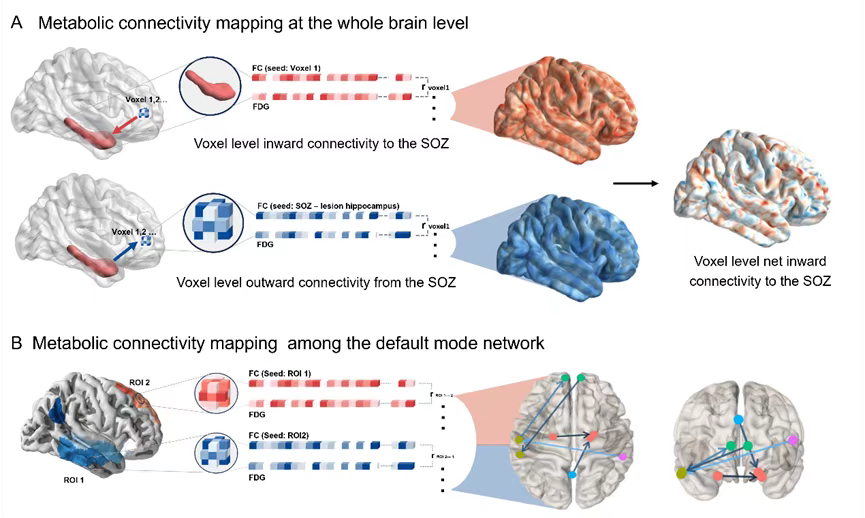

研究團隊創新性地利用一體化PET/fMRI技術,通過MCM量化全腦有向連接,首次在無創條件下驗證了“發作間期抑制假說”,揭示了默認網絡的核心調控作用。

本研究納入47例單側顳葉癲癇患者和作為對照的25例健康人士,研究者通過同步采集18F-FDG PET和fMRI數據,構建了全腦水平的有向連接網絡。

研究結果顯示,癲癇患者的致癇灶(海馬)表現出顯著的“輸入連接增強、輸出連接減弱”模式,且凈輸入與發作頻率正相關,支持全腦網絡對致癇灶的主動抑制假說。上述團隊進一步研究發現,默認網絡(如后扣帶回、內側前額葉)對患側海馬的輸入連接顯著增強,而患側海馬的輸出連接減弱。

上述研究首次通過多模態影像揭示了癲癇發作間期的全腦抑制網絡機制,為癲癇的精準診療開辟了新路徑。首都醫科大學宣武醫院放射與核醫學科2022級博士研究生胡杰為第一作者,生物醫學工程學院副教授孫立偉為共同第一作者,盧潔為最后通訊作者,該校教授李春林為共同通訊作者。

(受訪者供圖)