科技日報記者 楊宇航

日前,我國科學家在西藏自治區墨脫縣發現并命名了一種全新的樹蛙物種——墨脫樹蛙。這一研究成果由西藏自治區高原生物研究所、西南大學、西藏自然科學博物館、廣西師范大學等單位組成的聯合研究團隊共同完成,成果發表在國際期刊《動物系統學與進化》上。

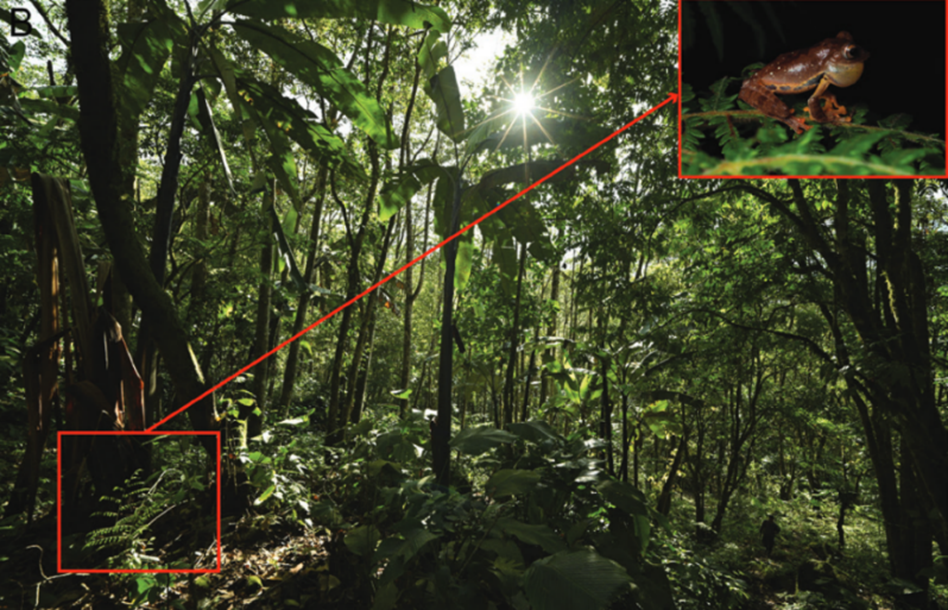

研究團隊在素有“西藏秘境”之稱的墨脫縣,于海拔500至1700米的山區開展深入調查。最初,這些樹蛙個體被歸為已知的“雙斑樹蛙”。然而,通過嚴謹細致的形態學特征比對和尖端的分子系統發育分析,科學家們揭開了其“隱藏身份”——它們實際上代表著一個從未被科學界認知的全新物種。

墨脫樹蛙體形中等,成年體長介于31.6至55.5毫米。其體色變化豐富,背部呈現紅褐色或灰綠色。該物種擁有鮮明的辨識特征:吻部尖端具有獨特的皮膚突起物,身體兩側分布有黑色斑點,脛跗關節位置生有醒目的三角形膚褶。這些特征組合使其區別于其他已知樹蛙類群。

此項研究的科學意義遠超新物種命名。團隊通過深入的比較研究和分子數據分析,清晰揭示了墨脫樹蛙與真正的雙斑樹蛙(R. bipunctatus)之間在形態結構和遺傳譜系上均存在顯著差異。尤為重要的是,基于分子證據對雙斑樹蛙地理分布的重新評估,徹底修正了國際學界長期以來的認知:確認雙斑樹蛙的實際分布范圍僅限于印度北部和緬甸中西部地區,而非此前普遍認為的廣泛分布于東南亞多地。這一發現對全球兩棲動物區系地理研究具有重要意義。

墨脫樹蛙的發現與科學描述,不僅豐富了中國兩棲動物資源寶庫,在世界生物多樣性版圖上刻下新的中國印記,更是深入解讀喜馬拉雅山脈這一生物演化“熱點區域”獨特生態密碼的寶貴新線索。其研究成果,為西藏自治區制定更具針對性和科學性的生物多樣性保護政策與措施提供了關鍵的本底資料和決策依據,也標志著我國兩棲動物多樣性研究取得突破性進展,并為理解喜馬拉雅地區獨特的生物演化歷程提供了關鍵性線索。