科技日報記者 陸成寬

5億年化石破解動物骨骼起源之謎。記者10日獲悉,通過分析江蘇徐州出土的、5億年前的小殼化石,西北大學等單位的科研人員,在化石骨片上首次看清了由表皮細胞形成的“網狀結構”,證實在寒武紀時期早期動物就已經掌握了利用表皮細胞控制骨骼生長的高級技能,改寫了我們對動物演化的認識。相關研究成果發表于地學領域頂級期刊《地質學》。

地球上絕大多數動物,包括人類在內,都有骨骼。像珊瑚、蛤蜊這類動物通常長著用于防護的外骨骼,而海星、魚類和各種脊椎動物則擁有支撐身體的內骨骼。雖然這些骨骼的形成方式可能不同,但都是在皮膚或身體內部組織控制下長出來的硬質結構。

動物最早是什么時候開始長骨頭的呢?目前發現的最早記錄在五億多年前的寒武紀大爆發時期。傳統觀點認為,動物長出硬骨頭,很可能主要源于兩個原因,一是捕食者和獵物之間愈演愈烈的生存競爭,二是當時海洋環境的變化。

動物最早為什么會長出硬骨頭?它們是怎樣控制骨骼生長的?這兩個關鍵問題至今仍是困擾古生物學家的難題。“主要原因是,寒武紀初期那些保存了外殼形狀的小化石,多為磷酸鹽化內核。它們無法告訴我們控制早期骨骼生長的機制,以及這種控制方式是否和現代動物一樣。”論文通訊作者、西北大學教授張志飛坦言,目前關于化石中控制骨骼生長的組織,是如何起源與發育的研究極為稀少,亟須找到新的化石證據和提出新的理論。

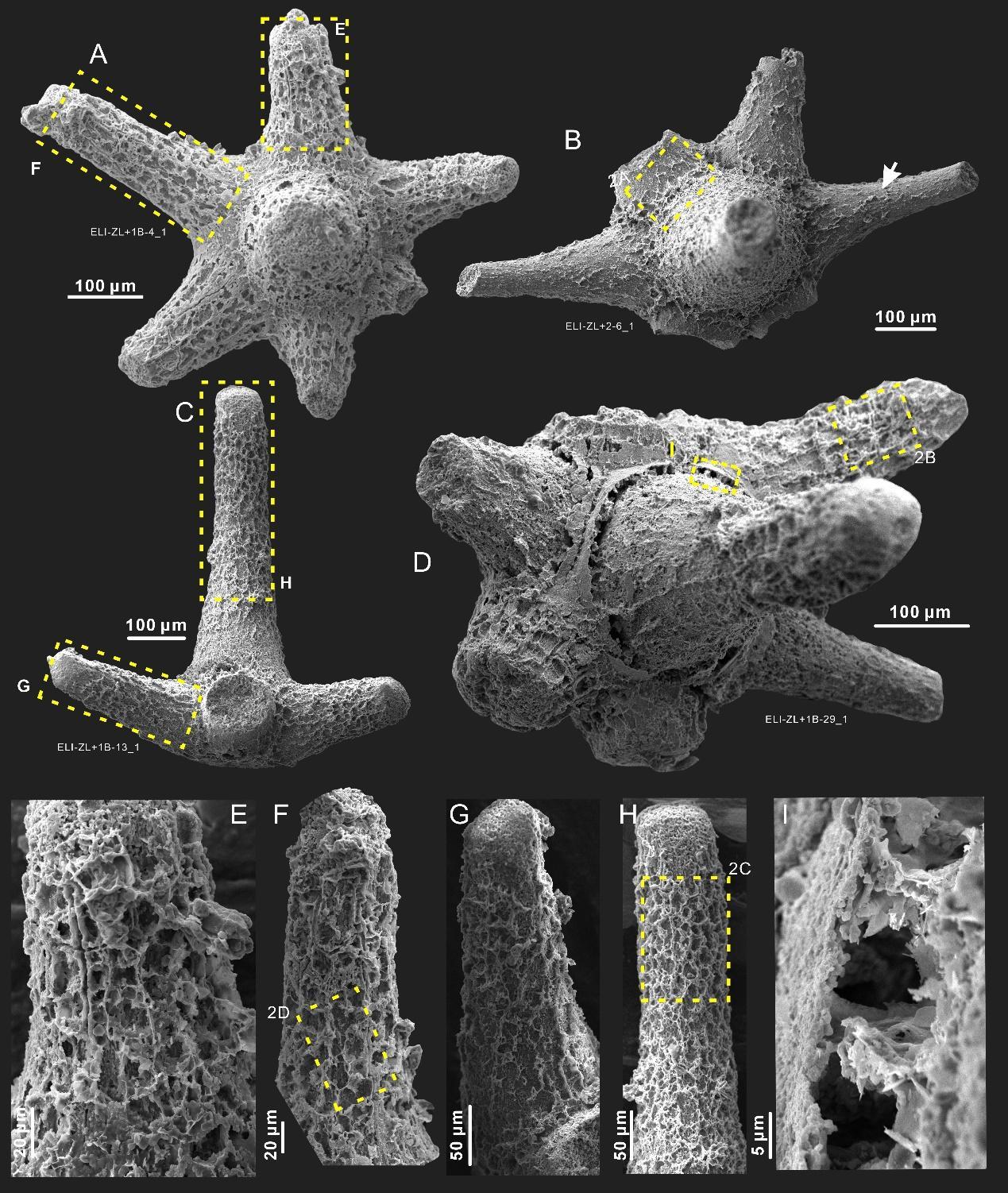

在這項研究中,科研人員利用掃描電鏡、顯微計算機斷層掃描、透射電子顯微鏡等技術,對江蘇徐州發現的、距今約5.1億年的開腔骨化石骨片進行了高精度解析。他們在這些骨片表面和內部發現了大量由黏土礦物保存的“多邊形網格”。這些網格與現代珍珠貝等軟體動物貝殼中控制礦物生長的“有機質框架”驚人相似。

進一步分析表明,這些網狀結構正是由開腔骨的表皮細胞構建而成。礦物質正是在這些“細胞畫出的格子”里有規律地沉淀,形成了骨骼。這與現代軟體動物造殼的方式如出一轍,證明開腔骨已具備利用表皮組織精密控制骨骼生長的高級能力。

對于這項研究,審稿專家給予了高度評價:“它巧妙運用現代生物礦化理論,結合多種高精尖成像技術,首次在寒武紀大爆發早期化石中發現了直接控制骨骼生長的表皮組織。這表明,即使那些看似‘低等’的早期動物,也已掌握構建復雜骨骼的高級能力。”