中國科技網?夏青

食品和飲料行業正面臨著不少挑戰,包括減少對環境的影響、研發新產品以滿足對飲食和健康的需求、讓人們享受美食快感的同時降低糖分/脂肪/卡路里攝入,等等。而到2050年,全球面臨的主要挑戰之一是為新增的20億人提供食物。

據悉,為從種子到消化的整個供應鏈開發可持續增長的共同目標,英國政府、行業和研究機構正在改變協作方式,并積極實施以下舉措:通過將新的作物品種、材料和遺傳變異引入育種計劃和農業中,增加食物多樣性;面對氣候變化等環境挑戰,提高作物的產量和質量,增強適應能力;創造更美味健康的食物以改善營養,支持食品生產過程和消費者行為科學的創新,加深對消費者選擇的理解等。

全球糧食挑戰的命題自然也與中國有關。2019年3月4日至8日,中英兩國的農業科技企業及研究人員在北京召開會議,研討如何促進中國農業生產力轉型及降低環境影響,并著手處理食品安全問題。

科普分享緊隨其后。3月12日晚,“科學大爆炸(Science on Tap)”系列講座之“未來農場:如何喂飽全球人口”在中國農業科學院國家農業科技創新園舉行。現場問及技術對農作物帶來的最顯著影響:食品安全問題首當其沖,獲得高達67%的現場觀眾投票;環境影響和農村發展分別獲得15%和9%的投票。

此次講座活動由英國駐華使館和英國國家科研與創新署共同組織。“到2050年,我們將需要為90億人口提供食物;到2030年,全球的糧食需求將增加50%。面臨有限的、往往劣質的可耕地和全球氣候變化和極端天氣,我們如何保持和提高作物產量,以應對這一重大挑戰?”來自英國諾丁漢大學的Zoe Wilson教授、Levi Yant博士和Kate Millar博士分別從有效的育種策略、進化基因組學、科研方法相關倫理挑戰三個方面進行了分享演講。

Zoe Wilson教授在講座現場。夏青 攝

Zoe Wilson教授致力于調節作物肥力,開發育種、雜交相關技術,以提高不同環境條件下的作物產量,促進可持續農業發展。她表示,非生物脅迫可導致花粉發育失敗,從而導致產量和生產力的顯著損失;環境脅迫對作物肥力和產量也有破壞性影響;而了解控制植物發育的基本機制將有助于制定基于知識的作物改良戰略,從而有效應對全球糧食安全的挑戰。

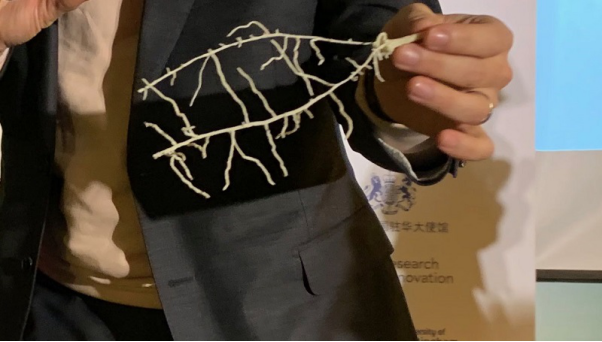

3D打印的植物根系。夏青 攝

在隨后的案例分析階段,Levi Yant博士提到,一些植物能夠適應極端環境,在幾乎沒有水或肥力的土壤中頑強生長;具有適應性的基因是如何進化的?——“在淡水減少、氣候條件越發極端化的未來,保持全球食物供給以及增加農作物的產量,是人類所面臨的巨大挑戰之一。因此,農作物對氣候變化的適應及恢復能力至關重要,”他表示,進化基因組學的研究使人類能夠探索適用于農業的新適應模型,“我們期待適應惡劣條件的植物物種的自然變化,以制造具有高農業價值的新作物。”

Levi Yant博士做案例分析。夏青 攝

而身為歐洲農業和食品倫理學會主席的Kate Millar博士更關注農作物創新領域相關的道德、法律研究和社會科學問題——“應該做什么”以及“為什么要這樣做”。在講到技術選用、構建技術(價值及效用)框架、厘清及回應技術產生的影響、加強科學家與利益相關方接觸等方面時,她組織現場互動投票,結果顯示89%的現場觀眾認為使用何種技術進行農作物改良非常重要;這個結果與歐洲類似調查中人群選擇偏好一致。

在轉基因、基因編輯、天然變異、靶向誘變四個技術選項中,52%的現場觀眾選擇了天然變異導致自然選擇,26%選擇了基因編輯;且在加入時間緊迫度需求之后,仍有47%的現場觀眾堅持選擇速度較慢的天然變異方式。據悉,歐盟對轉基因作物和標簽產品有著嚴格的規定,但調查顯示部分歐洲消費者對轉基因食品仍表現出強烈反感。“從科學家的角度來說,轉基因食品在投入市場前必須經過非常嚴格的檢測,以確保其安全。”Zoe Wilson教授在講座最后的問答環節中如此說道。而Kate Millar博士的解釋則是:“歐盟聲稱,最主要問題在于信任——人們對監管機構、商業公司等確實缺乏信任。”

講座現場的問答環節。夏青 攝

是的,這是信任問題,但是否僅是信任問題?——“下列問題值得我們所有人思考:技術的擁有者是誰?農民如何決定是否使用技術,這是否公平?技術會使糧食更便宜嗎?技術會讓糧食更安全嗎?利益在哪?風險在哪?食品上是否有相關標簽、供消費者知情選擇?技術如何適應未來農業的不同愿景?……”Kate Millar博士補充道。