科技日報記者 王春

5月23日晚,在上海舉辦的2024年度“35歲以下科技創新35人”(簡稱“TR35”)中國區發布暨中國科技青年論壇上,新一屆入選者正式揭曉。這35位青年科技精英以卓越的創新成果和非凡的創造力,成為了中國科技領域的耀眼新星。

據統計,此次入選的35人中至少一半的研究領域直接與AI相關,他們聚焦大語言模型、通用機器人、自動駕駛、三維空間智能、量子計算等領域,不斷努力讓AI技術取得突破,并得以應用于生產生活。

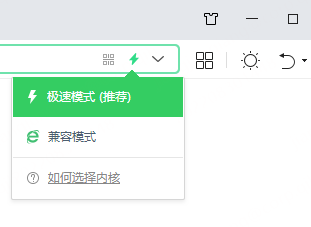

人工智能,特別是大語言模型的迅猛發展,正推動人類進入通用人工智能AGI時代。但隨之而來的海量計算需求導致算力不足和高能耗問題,成為人工智能產業進一步發展的核心挑戰。位于上海“模速空間”的兩家入駐企業的代表人物入選TR35名單。一位是上海交通大學副教授、無問芯穹聯合創始人兼首席科學家戴國浩,他開創了融合推理與行動的智能體范式,并推動智能體技術在通用系統操作與知識密集型領域的應用。另一位則是階躍星辰首席科學家張祥雨,他提出了業內最早的圖文生成理解一體化的多模態大模型架構之一,并發布中國首個千億參數原生多模態大模型。

談及研究前景,戴國浩表示:“我的研究在努力的事情就是讓算力的成本變低”。他認為算力成本降低才能讓每個人享受到普惠算力。他所在的無問芯穹已將技術落地到云側和端側的業務場景,并與聯想等大企業合作,致力于推動不同芯片協同工作,改變芯片市場被單一廠商壟斷的局面。

縱觀此次入選的35人名單,30歲以下的有5人。最年輕的是OpenAI研究員姚順雨,只有27歲。他是OpenAI在2025年首批智能體產品operator與deep research的核心貢獻者。在前期研究過程中,他為語言智能體方向的開啟和發展做出了基礎性貢獻。

此外,同樣在AI領域,29歲的清華大學助理研究員韓旭長期致力于自然語言處理、知識工程及大模型技術研究,旨在推動人工智能技術的創新與普及。他提出了大模型“能力密度定律”并構建高效端側大模型MiniCPM系列,推動大模型技術從云側向端側的普惠化發展。

據介紹,《麻省理工科技評論》自1999年起每年都會從世界范圍內的新興科技和創新應用中對35歲以下且對未來科技發展產生深遠影響的創新領軍人物進行遴選,最終形成一份全球創新青年英雄榜——“35歲以下科技創新35人”,涵蓋但不限于生物技術、能源材料、人工智能、信息技術、智能制造等新興技術領域。

隨著中國科技創新的崛起,2017年,該項評選首次落地中國,專注于挖掘新興科技創新領域的中國青年力量。作為頗具風向標意味的青年科技領袖評選,評選也反映著中國地區科技創新的特色,以及能夠預測未來發展趨勢。

(主辦方供圖)