科技日報記者 馬愛平

一株水稻的根、莖、葉、花如何通過細胞間的精密協作實現生長發育與逆境適應?這一長期困擾作物科學界的難題,如今在單細胞精度上獲得系統性突破。

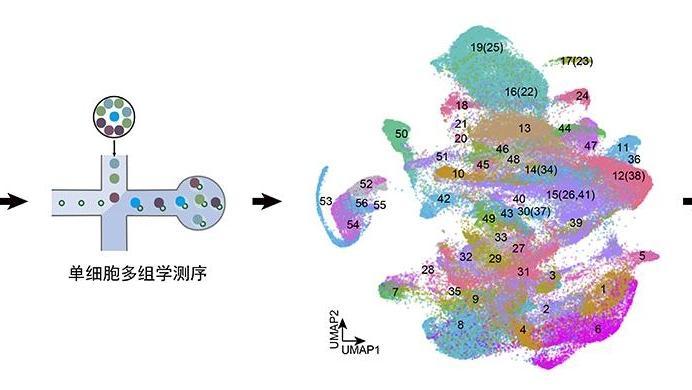

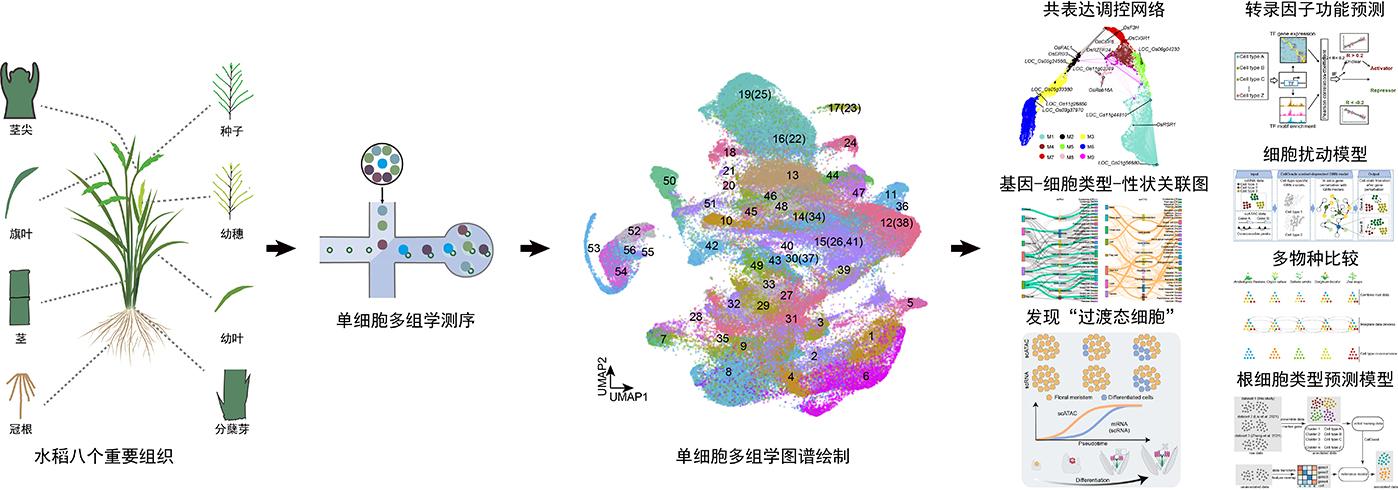

7月15日,記者從中國農業科學院獲悉,國際權威期刊《自然》發表該院生物技術研究所(以下簡稱“生物所”)研究員谷曉峰領銜的成果——全球首個水稻多器官單細胞多組學圖譜正式發布。本次研究覆蓋了水稻8大器官、11.2萬個細胞,首次繪制出水稻54種細胞類型的“基因調控地圖”,構建了細胞類型特異的基因調控網絡,并通過研發算法實現關鍵基因的高精度定位和智能預測,為精準設計改良水稻高產、優質、抗逆等復雜性狀奠定了分子基礎。

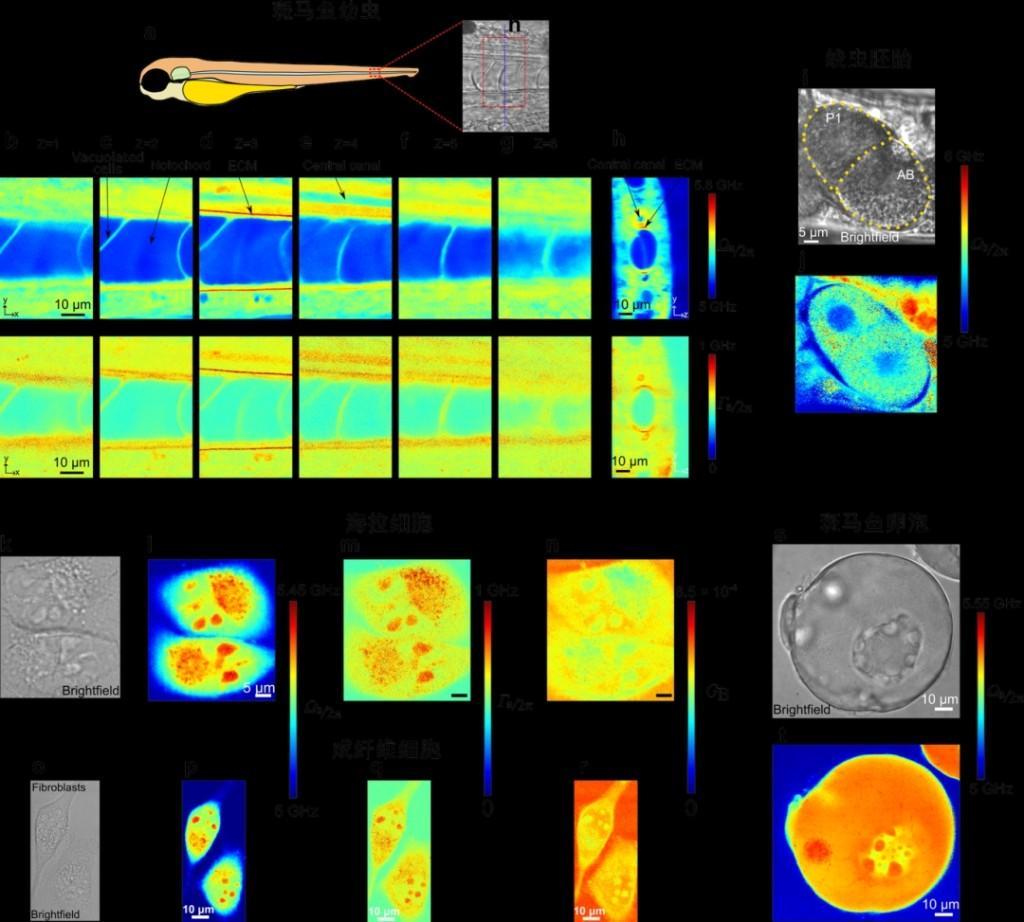

作為我國主要糧食作物,水稻的根、莖、葉、穗等器官由功能各異的細胞群構成。傳統技術難以揭示這些細胞群體的異質性及協同機制。論文第一作者、生物所博士后王祥宇告訴科技日報記者,研究團隊創新性地采用同步多組學測序技術,同時對水稻的單個細胞的RNA轉錄組和染色質開放狀態進行捕獲。通過對水稻根尖、莖、葉片、幼穗等8個關鍵器官的深度解析和細胞分群,結合原位雜交實驗對其空間分布進行驗證,最終鑒定出54種細胞類型。研究人員還在水稻花序分生組織中發現一類具有“承前啟后”功能的過渡態細胞,這類細胞在水稻的發育命運轉換中扮演核心樞紐角色。

調控基因RSR1被稱為“根皮層建筑師”,調控皮層細胞分化,影響水分養分吸收效率;調控基因F3H則是“碳氮協調者”,在維管束細胞中平衡光合產物與氮代謝;調控基因LTPL120作為“株型調控手”,通過分蘗芽細胞決定植株形態。

研究團隊開發了“細胞虛擬基因敲除”“細胞類型智能預測”等新算法和模型,實現細胞水平的基因功能預測,并通過基因編輯水稻進行了驗證。“基于大數據和開發的工具,現在可精準靶向特定細胞類型的關鍵基因,實現目標性狀的改良。”谷曉峰說。團隊還發現,水稻與玉米、高粱等植物在根的表皮細胞、維管束細胞等功能上存在高度一致性,為跨物種遺傳改良提供了重要線索。

為加速科研成果應用,研究團隊同步構建全球首個水稻單細胞多組學數據庫Rice-SCMR。該平臺整合三大功能模塊:在細胞導航方面,54種細胞類型基因表達與染色質開放狀態查詢;在性狀溯源方面,關聯多個農藝性狀相關遺傳位點與特定細胞類型;在靶點預測方面,基于調控網絡推薦設計育種候選基因。

“全基因組關聯分析(GWAS)顯示,粒長、分蘗數等性狀確實與特定細胞類型高度相關。”王祥宇介紹道,團隊揭示的細胞類型功能保守性與多樣性規律,為未來設計具備高產、優質、多抗、新型“模塊化水稻”奠定理論基礎。隨著Rice-SCMR數據庫向全球開放共享,科研人員可精準定位控制目標性狀的細胞類型,進而利用基因編輯技術實現“指哪打哪”的單細胞水平的設計育種。

(生物所供圖)