科技日報記者 金鳳

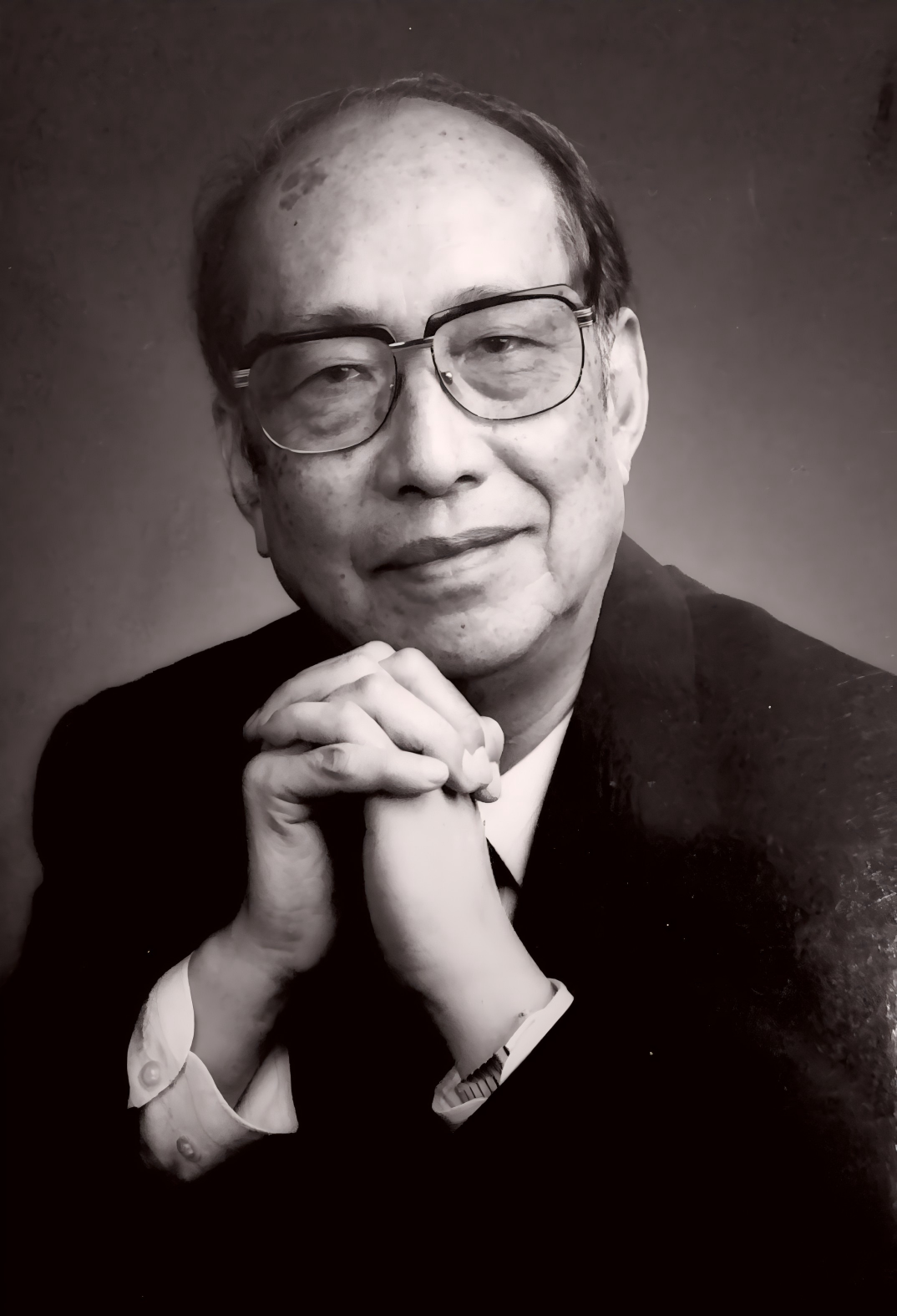

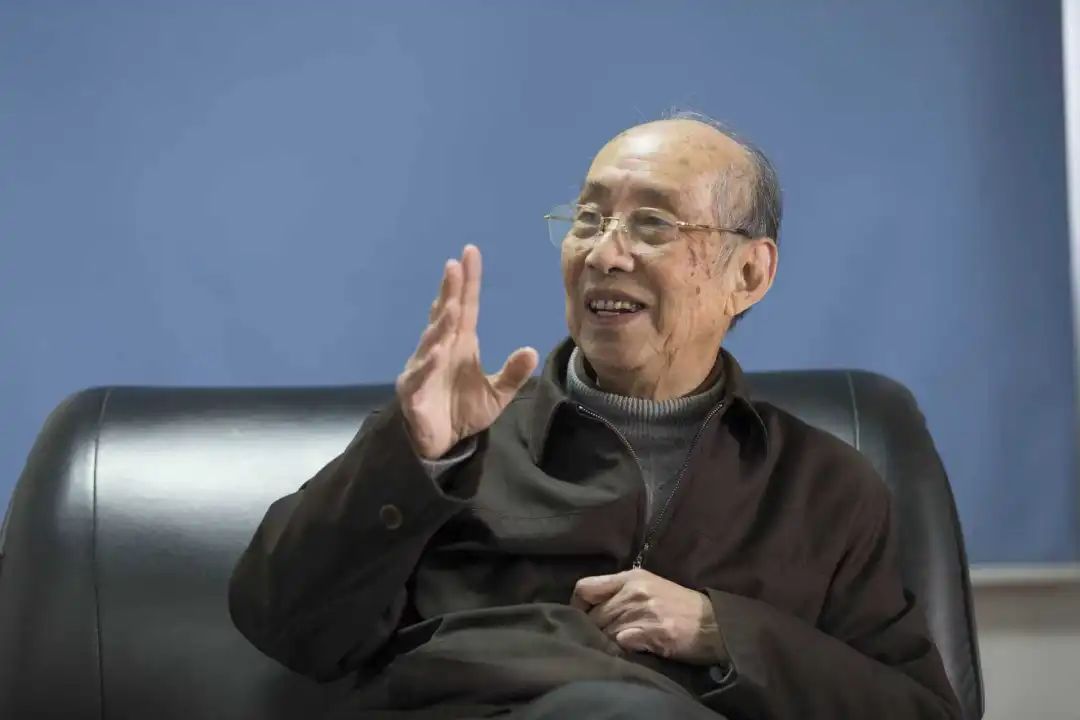

8月22日10時05分,一位畢生洞察“風云變幻”的科學家,告別了他深愛的云圖寰宇,與世長辭。

中國共產黨黨員、中國科學院院士、著名氣象學家、中國氣象學會名譽理事長、南京大學大氣科學學院教授、博士生導師伍榮生先生,因病醫治無效,于南京逝世,享年91歲。

抗日烽火中許下拳拳報國心

1934年,伍榮生出生在一個書香門第,他的少年時期正值抗戰全面爆發。當時,日本侵略者的戰機時常襲擾我國沿海各地。懷揣“航空救國”的夢想,1952年高考時,他毅然填寫了航空系,希望有朝一日能飛上藍天,保家衛國。

然而事與愿違,政審時的“出身問題”讓伍榮生與航空系失之交臂,“我當時在名單上找了好長時間,沒找到自己的名字,以為落榜了,后來有人告訴我,南京大學氣象系把我錄取了,一看果然如此,當時還是非常高興的。”

1952年的夏天,高高瘦瘦的伍榮生背著行囊,風塵仆仆地來到了南京大學,由此踏上人生的“風云”之路。

初入南大氣象系的伍榮生,發現氣象和自己想象的并不一樣,“還暗暗鬧了一陣子脾氣”。

但導師們的循循善誘,讓他意識到,氣象也是關系到國計民生的重要學科,雖然它的研究對象是看不見摸不著虛無縹緲的大氣,但它涉及到復雜的數學和物理知識,而這也正是伍榮生所擅長和喜歡的學科。更何況,氣象領域也有很多高深的問題值得去研究,不僅僅是技術問題,還有很多科學理論等待去探討。

漸漸地,伍榮生在學習中找到了樂趣,1956年,伍榮生以優異成績從南京大學氣象系畢業,并留校成為氣象系的一位教師,自此開啟了他的教育和科研生涯。

矢志不渝,提出“四力平衡”邊界動力學模型

“咬定青山不放松,立根原在破巖中,千磨萬擊還堅勁,任爾東西南北風。”在伍榮生的辦公室,他最喜歡的這首詩被掛在顯眼位置,這也是他科研人生的真實寫照。

多年來,伍榮生帶領研究團隊在大氣邊界層動力學、大氣波動動力學和大氣鋒面動力學等領域取得了一系列系統而具有創新性的研究成果,特別是對邊界層動力學與鋒生理論的發展作出了重要貢獻。

在各項科研成果中,他和團隊潛心研究的“四力平衡”的邊界動力學模型尤為引人關注。1982年,伍榮生與團隊提出這一模型,即慣性力+摩擦力+折向力+氣壓力=0。

為了驗證這一新模型,伍榮生埋頭實驗,大膽假設、小心求證。幾個月過去了,實驗卻毫無進展,研究陷入了困境。

“我從小就很固執,對沒有解決的問題始終充滿了執念,用現在的話來說,叫死磕。”終于,尋尋覓覓,上下求索,山重水復間,伍榮生驀然想起了在1972年,一位英國學者的一個有關數學與物理現象的解釋,該解釋曾略去非線性平流項的作用,并得出過不完全的解。

柳暗花明,伍榮生對計算進行了合理簡化,首次完整地處理了慣性力的作用,并求得了邊界層風速的解析解。

后來,他還在此基礎上研究了地形、摩擦和鋒生等的相互關系,形成了具有特色的系列研究工作。伍榮生強調,特色研究的形成,是與團隊的合作共進分不開的。

20世紀80年代,伍榮生意識到,中小尺度災害性天氣系統將會逐漸成為人們關注的重點,中小尺度動力學將成為我國大氣科學中的一個重要研究方向。為了更好地研究中小尺度災害性天氣系統,他開始著手組建中尺度災害天氣國家專業實驗室。

在伍榮生領導下,該實驗室在中尺度鋒面動力學、邊界層動力學、強對流系統動力學等研究領域中,取得了富有特色的、國內外具有較大影響的基礎性研究成果。

與此同時,實驗室在多普勒天氣雷達資料處理、軟件開發等應用研究中也取得了令人矚目的成績,為我國的中尺度氣象學研究作出了重大貢獻,2000年該實驗室被遴選為教育部重點實驗室。成為我國專門從事中尺度災害性天氣研究的重要研究機構之一。

言傳身教,推行知行合一學以致用

“授人以魚,不如授人以漁”,是伍榮生奉行的為師之道。教學中,他會告訴學生問題的所在以及解決問題的重要性,然后放手讓學生去做,培養學生的獨立工作能力。

“他會給我們一個切入點,一個范圍,然后讓我們自己思考。”中國科學院院士、南京大學校長談哲敏1984年進入伍榮生的研究小組,他坦言,從如何選題、如何認識事物的本質、到如何將問題和實際應用結合起來,他經歷了伍榮生“手把手”的指導。

伍榮生非常重視學生基礎知識,尤其是數理基礎知識的學習,認為大氣科學學科的學生一定要有扎實的數理基礎。

為此,他曾特地為研究生開設了《大氣科學中的數理基礎》,并專門請數學和物理領域的專家來為研究生上課,講授數理學科中的經典理論和最新發展。

伍榮生的學生、南京大學教授方娟回憶:“在那整整一年的時間里,年逾花甲的伍老師一直和我們一起坐在下面聽課、記筆記。”

伍榮生也時刻提醒學生,學習數學物理知識是要用數理理論解決大氣科學中的實際問題。他曾說:“天氣圖一畫,可以看到的就是一個波動。這個波動是怎么演變的?怎樣影響到我們的?這是我們需要解決的實際問題。”

七十年的教育科研生涯,伍榮生以其深厚的學養和人格魅力,培養了一大批氣象學領域的學術帶頭人、業務骨干和領軍人才。

對于自己的導師,談哲敏非常敬重。“他很純粹、很淡泊。”在談哲敏看來,老師總是喜歡翻翻新書,他對科學是發自內心的喜愛,喜歡去研究,沒有太多的功利性。

這正映照出伍榮生推崇的“五然”之境——處人藹然,自處超然,得意淡然,失意泰然,無事悠然。

正如他曾經所說:“一個人的生活與追求,應該像大千世界中的天氣現象一樣,無論怎樣變化,都有規律可循。要始終保持一顆平常心。”

(南京大學供圖)

網友評論

網友評論